移乗介助の職員研修で大切にしたこと:痛み、可動域制限、スキル、リーダー、チームワーク

11月20日(水)21日(木)22日(金)17:30~18:30に移乗介助についての職員研修を行いましたので報告します。

「移乗」介助は介護の業務の中では切り離せないものになります。その介助は力任せになると利用される方に不利益になることもありますし、職員も腰痛に悩まされることも少なくありません。

そこで当施設の教育委員会が事務局となり、近年は「移乗」をテーマに研修を行っています。今回は第3弾になります。

第2弾はこちらのブログです。⇒手の平介助 第二弾研修を行いました。

今回の研修を振り返ってみます。

第1部:可動域制限や痛みのある方の介助

私たちが接する方の中には痛みや関節の可動域が減っている方がおられます。

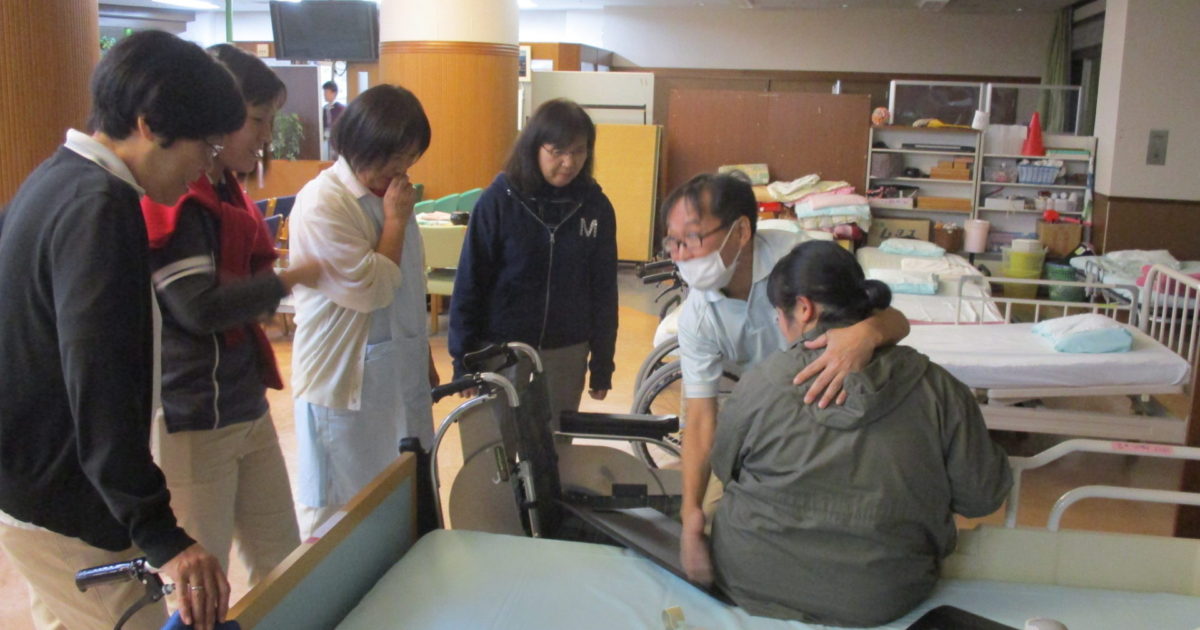

そのような方に無理をしない関わりを2人一組で考えてもらいました。

「手をあげると肩が痛いです」と言われたらどうしますか?

力を抜いてもらってどれくらい動くと痛いか介助をして確認してみる(他動運動)。

自分で動かしてもらいどれくらい動かして痛いか確認してみる(自動運動)。

最終的に両方の運動を行うことがよいですが、順番が違うとリスクが高くなります。体験を通して確認を行いました。

他動運動検査、自動運動検査といえば、医師、看護師、リハビリなどの職種が行い、介護職には馴染みが薄いとおもわれるかもしれませんが、日常の関わりに「全介助」で関わる事があるなら、それは「他動運動」になります。その点について確認を行いました。

第2部:自信を持って介助ができるようにスキルアップ

障害によって「乗り移れる能力」が違います。私たちは障害も知って、その方にあった方法を模索していきます。

代表的な移乗方法を参加者が1つ選んで復習する機会をつくりました。

↓ 担ぐトランス ↓

↓ トランスファーボードを使った介助 ↓

↓ スーパートランス(膝に乗せる方法) ↓

指導するのは認知症専門棟課長補佐(看護師)、一般棟課長補佐(看護師)、通所リハ主任(介護福祉士)、リハビリ課長補佐(理学療法士)です。教育委員会のメンバーであり部下の指導をすることで自分達も成長していきたいと考えます。

第3部:自分の部署を信じて「介助が難しい」と言えるグループワーク

最後に各部署で集まってグループワークを行いました。最近ご利用の方で移乗介助が難しいと思った人を相談する機会としました。介助が難しいと思う職員の声を聴き、同じ部署のメンバーがアドバイスをする時間を作りました。

こういった経験を通して日頃の介助の悩みも相談し合えるチームになればよいと考えます。

まとめ

同じ内容を3回実施することで多くの職員が参加してくれました。

このような研修を通して、自分の技からチームの力へと広がり、自分たちの自信になり、利用される方に接するときも安心した関わりにつながります。

指導する側も研修を通して伝え方を考える機会となります。部下の悩みも肌で感じました。

これからも、若い・あるいは中堅職員に現場のリーダーが伝えることは大切だと考えます。研修終了後もリーダーたちでまた次の企画に向けて計画しています。

今後も継続して介助方法の研修をしていきたいと思います。

教育委員会より